Парадоксы истории в прессе: анонимность и кадровый голод

Тема «геноцида белорусского народа» законсервировалась, и государственная пропаганда стала реже использовать историю по сравнению с активным периодом 2021–2022 годов. БАЖ поговорил с академическим директором Белорусского института публичной истории Алексеем Ластовским, который подготовил мониторинг исторической политики в Беларуси за май–июль 2024 года.

Алексей Ластовский. Фото: из личного архива

В какой стадии находится «война памяти», которую белорусские власти объявили «коллективному Западу»? Почему попытки Минска навязать тему «геноцида белорусского народа» Западу терпят неудачу? Как освещают «войну памяти» государственная пропаганда и независимые СМИ?

История эксплуатируется меньше, чем в активный период

— Май–июль — это особенный период, на который приходится и День Победы, и День независимости, а с прошлого года добавлен еще и дополнительный праздник — день памяти жертв геноцида. Ранее 22 июня отмечали дату начала Великой Отечественной войны, но сейчас эта дата потеряла свое значение. В этот период больше говорят об истории, потому что на него приходятся наиболее важные мемориальные события в Республике Беларусь.

На мой взгляд, главная тенденция — это спад интереса к истории по сравнению с первыми годами после протестов 2020 года, когда произошел поворот к концепции «исторической памяти», которая использовалась как инструмент для пересмотра белорусской идентичности.

После сильнейшего кризиса, когда не сработала модель государственной идеологии, власти обратились к истории. Стоит упомянуть, что после массовых протестов был объявлен Год народного единства, затем — Год исторической памяти — государственные СМИ были заполнены подобными публикациями в тот «горячий период». Сейчас таких упоминаний стало меньше. Возможно, наступила усталость, или не удалось достичь желаемого эффекта, но теперь история используется меньше, чем раньше.

С другой стороны, продолжается реализация прежних инициатив, особенно темы «геноцида белорусского народа». Хотя за май–июль таких публикаций стало меньше, особенно с реальными фактами и событиями. Можно констатировать, что тема «геноцида белорусского народа» застыла, и сейчас мы видим устойчивую ситуацию, когда чиновники и журналисты озвучивают какие-то формулы, не обязательно привязывая их к конкретному историческому материалу.

Иллюстрация с сайта brest-edu.gov.by

Скромный арсенал антизападной риторики

— Я бы обратил внимание на устойчивую тенденцию, которая доминирует в белорусском официозе — ответственность Запада или «коллективного Запада» (термин из лексикона российских политиков, который переняла Беларусь), который якобы виноват в развязывании Второй мировой войны. Мол, Запад, избегая ответственности, переписывает историю, хотя нацизм по-прежнему является неотъемлемой частью Запада. Это нужно понимать так, что Беларусь участвует в «войне памяти».

Откуда столько антизападной риторики? Понятно, что этот нарратив слабо коррелирует с историческими исследованиями, ведь степень ответственности за развязывание войны у нацистской Германии и Великобритании была на разном уровне. Такой ретроспективный взгляд, что Советский Союз воевал с коллективным Западом, показывает реальное переписывание истории, ведь западные союзники вместе с СССР воевали против нацистской Германии. Те люди, которые кричат о переписывании истории другими, с не меньшим усердием занимаются этим сами. Мне кажется, что такой массив антизападной риторики нужно рассматривать в контексте актуальных событий: российской агрессии в Украине и соагрессии со стороны Беларуси, которая не принимает военного участия в войне, но поддерживает Россию риторикой.

Арсенал антизападной риторики очень скромен: буквально три-четыре формулы (о переписывании истории, ответственности Запада за развязывание войны, возрождении нацизма). Такое ощущение, что каждому белорусскому чиновнику дали методичку с тремя-четырьмя фразами, которые они повторяют в своих выступлениях в различных вариациях.

Симуляция политической активности МИД

— В продвижение темы «геноцида белорусского народа», которой с самого начала занималась Генеральная прокуратура, подключилось и Министерство иностранных дел. Очевидно, ему дали такое задание, ведь сам концепт геноцида требует международного признания. Вся суть в том, что классический случай геноцида, ставший основой политики памяти в Европе и, возможно, в мире, — это Холокост.

Сначала власти озвучили концепцию, что потери во время Второй мировой войны (в белорусском случае — во время Великой Отечественной войны) должны быть представлены как геноцид белорусского народа. И здесь появилась необходимость в международном признании этого концепта той же нацистской Германией или Соединенными Штатами. Очевидно, что этот расчет не сработал. И даже со стороны России произошло только неофициальное признание, признание в официальных формулировках. Поэтому МИД и получил задание присоединиться к кампании.

А в министерстве не нашли лучшего способа, чем использовать свои давние контакты — задействовать сеть людей в западных странах, которые сотрудничают с белорусскими дипломатическими представительствами. Преимущественно это политические маргиналы, которых привезли в Беларусь, и целую неделю белорусские государственные СМИ публиковали интервью с гражданами Польши, Германии, Франции, Италии…

В целом, эта акция была представлена как акт западного признания, хотя на самом деле речь идет о сети маргинальных личностей. Соответственно, никакого западного признания на политическом или государственном уровне не произошло. Мы не впервые наблюдаем симуляцию политической активности со стороны белорусских чиновников.

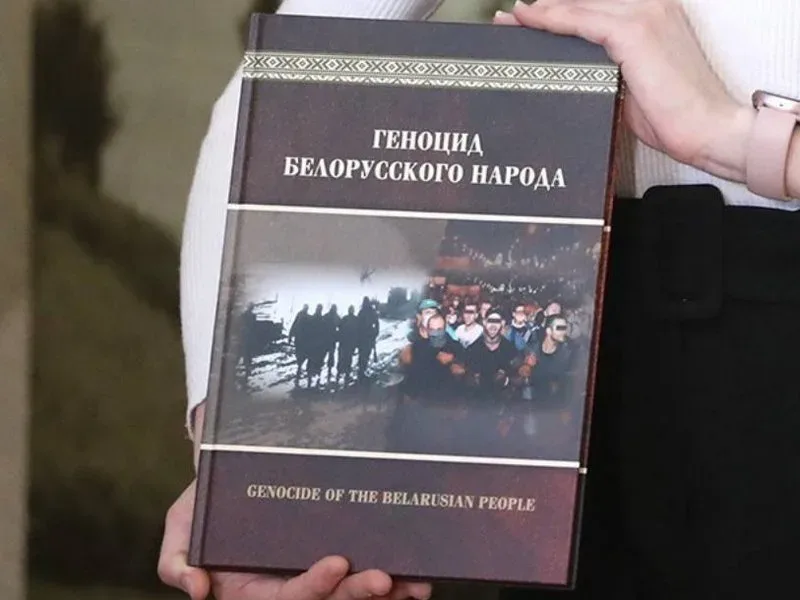

Посольство Беларуси в Бразилии представляет книгу «Геноцид белорусского народа», изданную Генеральной прокуратурой во главе с Андреем Шведом. Фото: brazil.mfa.gov.by

Проводник госпропаганды и игра на опережение

— Наибольшую активность традиционно проявляет «СБ. Беларусь сегодня» — флагман идеологической работы, проводник самых важных идеологических тенденций в Беларуси. Нужно понимать, что фактически мы имеем дело с государственным концерном: «СБ. Беларусь сегодня» — это не одна газета, а несколько изданий, которые плотно сотрудничают и активно перепечатывают материалы: «Народная газета», «Сельская газета» и даже «Альфа-радио». Это главный актор среди государственных СМИ, в том числе и в области исторической политики. Другие издания могут работать ситуативно: БТ или СТВ иногда могут организовать одну-две дискуссии, но это не выглядит как системная работа.

В 2021–2022 годах государственная пропаганда активно взялась за тему истории: много инициатив, много публикаций. Вначале независимым СМИ было трудно реагировать на эту волну: независимая пресса адаптировалась к новой реальности, оказавшись в изгнании.

Однако адаптация все же произошла: независимые СМИ восприняли это как вызов, потому что ранее история была их традиционной зоной экспертизы. В этом случае мы можем говорить о попытке выработать стратегию противодействия государственной пропаганде. Появились детализированные, подробные разборы основных вбросов госпропаганды. Особенно мне понравилась ситуация с публикацией о польском лагере в Березе-Картузской: абсолютно слабая статья, шаблонная, с необоснованными натяжками — в ответ появился детализированный разбор независимой прессы, который не оставил камня на камне от этого пропагандистского текста. Мне кажется, что в этом направлении независимой прессе стоит и развиваться дальше.

Сейчас независимые СМИ даже пытаются играть на опережение: календарь государственных СМИ известен, с большой долей вероятности можно предсказать заранее, о чем будет писать пропаганда.

Вот что написала «Звязда» образца 1991 года. И где сейчас эта «Звязда»?

Историческая наука теряет: анонимность и интеллектуальный голод

— Правда, существуют некоторые сложности: написание исторических текстов требует внешней экспертизы. Когда мы говорим о фундаментальных текстах по истории, необходимо привлекать к сотрудничеству историков. Здесь мы сталкиваемся с трудной ситуацией. Историкам, которые сейчас находятся в Беларуси, сотрудничество с независимыми СМИ небезопасно.

Есть потенциал у историков, которые уехали в эмиграцию и готовы сотрудничать с независимой прессой, но в условиях сильного государственного давления на различные сообщества историческая экспертиза приобрела анонимный характер, она не может опираться на традиционную систему рейтингов и репутаций. Ссылка на конкретное мнение конкретного автора может привести к репрессиям против историка, даже если он находится за границей.

Алексей Ластовский. Фото: из личного архива

Скажу, что и в государственных СМИ ситуация ненамного лучше, ведь об истории высказывается только узкий круг пропагандистов, и только некоторых из них можно назвать профессиональными историками: Игорь Марзалюк или Вадим Гигин. Но это очень узкий круг людей.

Мы видим, что даже государственная пропаганда не может использовать ресурсы белорусских историков, даже тех, кто находится в Беларуси и работает в государственных университетах или Академии наук. У белорусской государственной пропаганды очень ограниченный интеллектуальный и человеческий ресурс: используется небольшой круг людей, которые повторяют одни и те же формулы.

@bajmedia

@bajmedia