Сергей Ваганов: С подлинным верно… О кейсе интервью с Валерием Цепкало

Честно говоря, такой дури вокруг одного из самых популярных в журналистике жанров я не встречал. Можно было, конечно, ввязаться в борьбу амбиций и вообще отказаться от публикации. Но читатель ведь ждет! В поисках выхода редакция изобрела новый «жанр» — информировала читателей о «значимых фактах и тезисах» из запрещенного интервью, подтвержденных диктофонной записью. Чем, естественно, вызвала одобрение журналистского сообщества и возбудила обсуждение в соцсетях проблемы: надо ли перед публикацией согласовывать окончательный текст, мол, сами видите, к чему ведет эта практика. Или все же наделить диктофон полномочиями судьи, выносящего окончательный приговор…

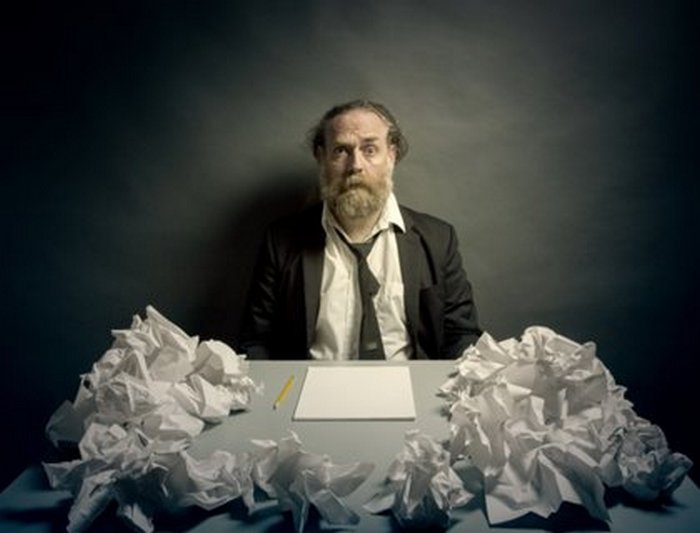

Вообще-то были времена, и не столь отдаленные, когда интервью брались, готовились и публиковались без участия и помощи диктофона. Блокнотик, карандашик, шариковая ручка… Как ни странно, такой бедный инструментарий не оставлял журналисту иного выбора, как с л у ш а т ь собеседника, глубже понимать его, с о у ч а с т в о в а т ь, не ограничиваясь заготовленными загодя вопросами…

Знакомить собеседника с окончательным текстом было не просто профессиональным требованием, а само собой разумеющимся действом. Думаю, нет смысла долго объяснять, почему. Собеседник говорит, а пишете вы. Два совершенно разных, даже физиологически, процесса. Помню шок, когда молодая журналистка положила на мой редакторский стол интервью, целиком списанное с диктофона. Какая там «литературная версия»?! Нагромождение одной абракадабры на другую, обширные смысловые пустоты… При том, что собеседник, а я его знал, далеко не идиот.

Есть, конечно, такие типы интервью, скорей, оперативные комментарии публичных персон, когда особое значение имеет сказанное дословно. Тут без записи с диктофона, с телефона не обойтись. Но я говорю об интервью как об акте сотворчества. Диктофон в этом случае — всего лишь техническое подспорье во избежание фактических ошибок, искажений смысла сказанного, вырывания из контекста. Кто-то полагает, что это возможно без редактирования и визы соавтора на окончательном тексте?

Случалось и мне давать интервью. Прекрасно помню, как продуктивно работали мы с Вероникой Черкасовой, недавно — с Сабиной Брило. Уточняли неточности, формулировки, расставляли акценты, углубляли выводы… А в двух иных случаях — увы. В одном пришлось доказывать, что над текстом надо работать. В другом — тупо настаивать на исправлении фактических ошибок. И заметьте: в обоих последних случаях еще и настоятельно просить о знакомстве с окончательным текстом.

Между тем, предлагая собеседнику завизировать интервью, мы проявляем к нему уважение, без которого даже изначально обращаться к нему не стоит. Можно не уважать его политические взгляды, позиции, публичное поведение… Но не уважать в нем будущего, ладно, пусть не соавтора — соредактора, мы просто не имеем профессионального и морального права, памятуя о практически равной ответственности перед читателем. При этом, разумеется, уважение должно быть взаимным.

Проявленные Валерием Цепкало неуважение к журналистской профессии, отношение к журналистам как к обслуживающему личные амбиции персоналу, несомненны. Мало того, они достигли состояния абсурда.

Но кто сказал, что в неуважении виноват только не уважающий?

Я говорю не о журналистах и редакции сайта dev.by, они все сделали правильно.

Я говорю о журналистике, которая, не без влияния давящего пресса со стороны государства, создала почву для такого к себе отношения. Состав этой почвы разнороден. Но мы говорим об интервью. И о журналистике, в которой допустимо существование самой проблемы — давать его на согласование или нет. Напомню, что в некоторых странах — это требование закона. Ну а в целом оно, по моему убеждению, и с профессиональной и с этической точки зрения безусловно.

Сторонники «диктофонного права» ссылаются на своеволие собеседников, исправляющих в тексте ими же сказанное до неузнаваемости, требующих удалить места, в которых они выглядят не лучшим образом. Думаю, в таких очевидно грубых, шитых белыми нитками, случаях надо самим отказываться от публикации, признав ошибочность выбора собеседника. Или же, если это публичная фигура, находить цивилизованные способы обнародования ситуации.

Но в большинстве, уверен, случаев «белые нитки» не очевидны. Журналист, берущий интервью, всегда должен быть готовым к тому, что за время подготовки текста его собеседник может скорректировать и даже изменить точку зрения, оценку того или иного события. То есть, должен быть готовым к включению в мыслительный процесс и вовлечению в него читателя.

Увы, ни включения, ни вовлечения, ни процесса в большинстве случаев не наблюдается. Из самого сложного, на мой взгляд, журналистского жанра интервью, за исключением упомянутых оперативных, превратились в подобие легких, чаще телефонных, прогулок по сбору скороспелых мнений, несущественных, но желательно громких, фактов и мелочных дрязг, интересных разве только невзыскательным читателям, или тем, кто вхож в ту или иную околополитическую или окололитературную тусовку.

Социально ответственное интервью стало почти музейной редкостью. Но и в этом своем качестве оно часто вызывает неподдельную, до ломоты в зубах, скуку.

Встречаются, конечно, и блестящие интервью, на уровне действительно литературы, прочитав которые, получаешь представление не только о проблеме, но даже о характерах собеседников. Увы, общей картины такие интервью не меняют.

Что же делать, чтобы она поменялась? Прежде всего, изменить отношение к этому жанру. Попросту говоря, работать над текстом, начиная уже с определения цели интервью, выбора темы и собеседника, изучения его взглядов, интересов, даже привычек…

И заканчивая совместным редактированием окончательного варианта, который не должен оставлять сомнений, что он подлинный и верный.

P.S. С подлинным верно — о заимствованном, чужом, списанном или переделанном (в прямом смысле подтверждение подлинности списанного с оригинала).

P.S. В тексте речь идет о проблемах жанра интервью в печатных и интернет-СМИ. В теле- и аудиоинтервью свои тараканы.

@bajmedia

@bajmedia